カテーテルアブレーション

|

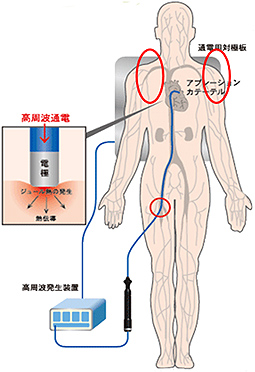

カテーテルアブレーション(カテーテル心筋焼灼術)はカテーテル(細くて長い管のような道具)を血管内より心臓内へ到達させ不整脈の原因を熱で焼灼することにより治療する方法で不整脈の根治を目標として行います。発作性上室性頻拍、心房細動、心房粗動、心房頻拍、心室頻拍などの不整脈が適応となります。カテーテルを使用しますので、大きな傷を作らずに済み、全身麻酔を必要としないため回復も早く、入院期間も3~4日間で済むことがほとんどです。疾患により治癒率は異なりますが、発作性上室性頻拍や通常型心房粗動では約90%以上、発作性心房細動で約80%以上とかなり高い確率で治癒が期待できます。再発した場合でも再度アブレーション治療を行うことで治癒率はさらに高められます。

|

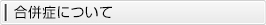

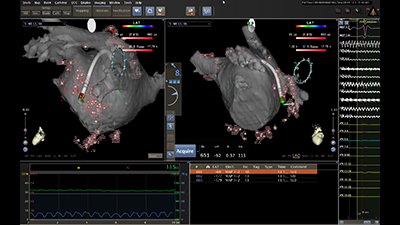

CARTO |

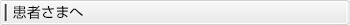

aNavX |

|

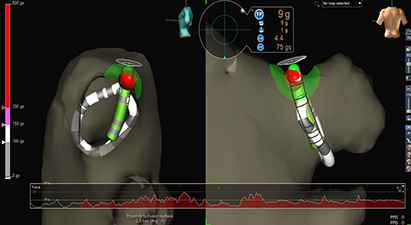

また、カテーテルが心臓にどのくらいの力で接しているかが常時測定できる「コンタクトフォースカテーテル」を使用することにより、より安全で効果的な治療が実現しました。 |

スマートタッチ |

タクティキャス |

|

基本的に、カテーテルアブレーションの入院は3泊4日です。アブレーションを施行している日程は、火曜日・金曜日・土曜日です。アブレーションの前日に入院していただき、2日目にアブレーション治療を行い、3日目術後経過が問題ないことを確認できれば、4日目に退院となります。稀ですが経過中に、入院を延期せざるを得ないこともありますので、少しゆとりを持っていただけるようお願いします。また、右の太ももの付け根(鼠径部)からカテーテルを挿入し治療を行いますが、この鼠径部に術後、しこりが出来ます。このしこりは、カテーテルが通っていた血管の穿刺部をかさぶたが覆うことによって血液が止まり、このかさぶたがしこりとして一時的に残存します。このしこりは通常数週間で吸収され、消失します。 |

|

多くの不整脈がカテーテルアブレーションにより治療可能となってきておりますが、残念ながらどんな不整脈でも確実に治癒できるわけではありません。心臓へ焼灼を行う治療であるため、合併症のリスクもあります。疾患の特徴、自覚症状の有無、患者様の状態など様々な情報を考慮しカテーテルアブレーションの適応を検討しています。また、最終的に治療を受けるかどうかは患者様の意思決定によりますので、主治医とよく相談してください。

カテーテルアブレーションではX線で体内を透視しながらカテーテルを進めていきますので専用の血管撮影室で行います。疾患により異なりますが、カテーテルの挿入部位は足の付け根にある血管や肩(鎖骨の下)にある血管がほとんどです。局所麻酔の後、足の付け根や肩の血管に針を刺し、電極カテーテルや治療用カテーテルを心臓内へ進めていきます。心臓内の特定部位にカテーテルを留置し、心臓電気生理検査や造影検査を行った後、不整脈の発生源や回路を熱で焼いて治療します。

心臓は中隔という壁によって隔てられ左右に分かれています。足の静脈から挿入したカテーテルは容易に右心に到達します。左心に不整脈の原因がある場合は心房中隔(心房の左右を隔てている壁)に穴を開けて通過させる必要があります(生まれつきこの穴が開いたままの人が10人中1人か2人いますが、残りの多くの人では針を刺して穴を開ける必要があります)。開けた穴は自然に閉じる場合がほとんどで、ごく小さな穴ですので開けたことによる心臓や全身に与える影響はありません。

術中、全身麻酔は不要ですが静脈麻酔により眠っている間に治療を進めることがあります。疾患により、麻酔の影響で不整脈が出にくくなり不整脈の原因がわからなくなる可能性がありますので、局所麻酔のみで手技を行うこともあります。手術時間は1時間から2時間のことがほとんどですが、さらに時間がかかる場合もあります。患者様の状態や疾患により異なりますので、詳細は術前に主治医から説明をよく聞いてください。

|

|

|

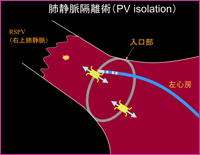

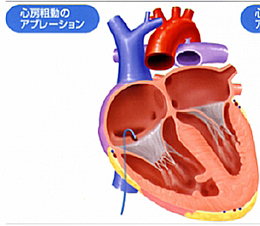

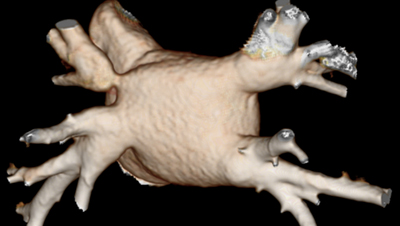

心房細動の原因のほとんどは左心房と肺をつないでいる血管である肺静脈にあります。肺静脈で生じた異常な電気信号が左心房へ伝わることで心房細動が起きることが知られています。したがって、肺静脈と左心房の間の電気の通り道を焼灼によって壊すことで肺静脈から左心房に異常信号が伝わらないようにします。このような方法を肺静脈隔離術といい、心房細動アブレーションにおける最も重要な術式です。患者様によっては、肺静脈以外から異常信号が認められ、肺静脈隔離術のみでは完治しない場合もありますので、追加焼灼が必要となることもあります。一般的に、心房細動に対するアブレーションの治癒率は不整脈の進行具合で変わってきます。初期段階である発作性心房細動(心房細動が自然にとまる場合)では約90%、持続性心房細動(心房細動が持続して1年未満)では約70%、長期持続性心房細動(心房細動が持続して1年以上)では約50%です。進行した心房細動ほど、複数回の治療が必要となる場合が多いです。

心房粗動のほとんどは、右心房と右心室の間にある三尖弁の周囲を電気信号が旋回することによって発生します。電気信号は1分間に200~300回というスピードで旋回するため、心拍数が極端に速くなり動悸や息切れ症状が認められます。三尖弁と下大静脈の間に線状の焼灼を加えることで電気信号が旋回できなくなるためアブレーションにより完治が可能となります。 |

|

|

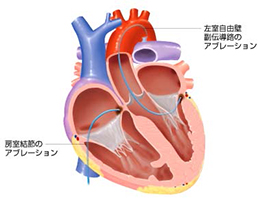

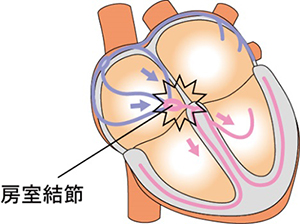

上室性頻拍は心電図所見だけでは不整脈の原因部位を完全には判断できません。アブレーション治療の際には、心臓内に複数の電極カテーテルを挿入し、不整脈を誘発したり電気刺激を行ったりして不整脈の原因部位を調べます。代表的な上室性頻拍である房室回帰性頻拍では房室結節内に原因があり、房室回帰性頻拍では心房と心室の間の弁輪部に原因があります。原因部位へ焼灼を行うことで永続的に完治させます。上室性頻拍に対するアブレーションの完治率は95%以上ですが、心房頻拍などの特殊なケースでは治りにくいものもあります。

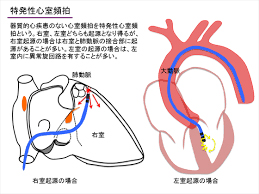

原因が心室にある不整脈を心室性不整脈と言います。心室は心臓のポンプ機能を担う部位のため、心室頻拍などは生命に直結する可能性があります。治療の仕方は他の不整脈と同様で、不整脈の原因を調べ焼灼することで治療を行います。心室は心房と比較して心筋が厚く、焼灼の効果は症例によって異なります。また、虚血性心疾患や心筋症などの基礎心疾患がある場合、原因部位が複数個所認められることもあり、1回の治療では不十分な場合もあります。 |

|

|

カテーテルアブレーションの際に発生する可能性のある病気・身体的不利益のことを合併症と言います。合併症は最大限の注意を払っていてもある一定の確率で発生します。従って、治療の際には治療によって得られる利益と合併症のリスクをよく検討し行うべきかどうか判断しなくてはなりません。

|

|

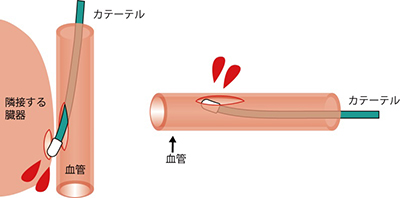

カテーテルによる心臓や血管への損傷により発生する可能性があります。

|

|

|

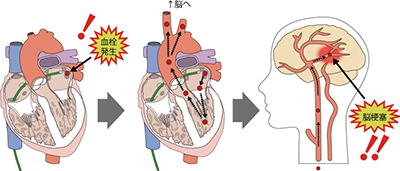

主に心房細動や左心室に原因のある心室性不整脈などのアブレーションで生じる可能性があります。原因としては左心に留置されたカテーテルに付着した血栓や焼灼部位に焦げなどが血流にのって脳血管を閉塞させると考えられています。術中は抗凝固薬(血液を固まりにくくする薬剤)などを使用し脳梗塞予防を行います。 |

|

|

心房細動に対して肺静脈隔離術を施行した際に肺静脈の内腔が狭くなってしまう合併症です。術後(数日から数ヶ月後)に息切れ,胸痛,喀血などの症状が認められることがあります。重度の肺静脈狭窄が発生した場合、血管拡張術を行うことがあります。 |

|

|

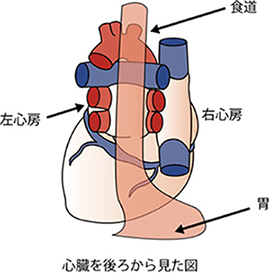

食道は左心房や肺静脈と近接しており肺静脈隔離術や左心房への焼灼により食道や食道周囲の神経が障害され発生することがあります。発生頻度は極めて稀ですが左房食道瘻(左房と食道の間に穴が開くこと)は致命的な合併症です。当院では食道温度計を鼻から挿入し食道内に留置することで食道の位置と食道温の測定を行うことで予防しています。挿入の際に抗凝固薬の使用もあり鼻出血が起こることがあります。 |

|

|

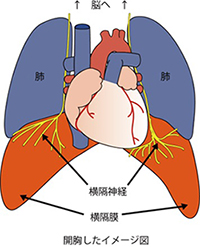

横隔神経は横隔膜を動かしている神経で、心臓に近接しています。心臓への焼灼で横隔神経を巻き込んで損傷した場合に発生します。横隔神経付近への焼灼時にはわざと横隔膜を刺激して収縮させたり、透視で横隔膜の動きを確認することで予防しています。 |

|

|

洞結節(心臓のペースメーカー)や房室結節(電気信号を心房から心室へ伝えるための中継地点)が焼灼により障害されることで発生します。洞結節や房室結節が障害されると、心臓が動くのに必要な電気信号が心臓に十分流れなくなり、極端に脈がゆっくりになります。重度かつ永続的な洞不全症候群・房室ブロックが発生した際には人工ペースメーカーの植え込みが必要になることがあります。 |

|

|

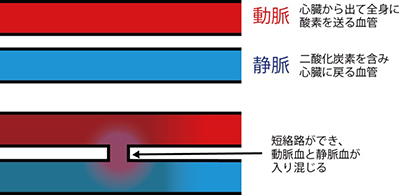

主に足の付け根からカテーテルを挿入した術後に発生する可能性があります。動脈の修復が不十分で動脈壁が膨れて動脈瘤となったり、動脈と静脈の間に穴があき閉じなくなってしまう(動静脈瘻)ことがあります。動脈瘤や瘻孔のサイズによっては外科的手術を要する場合があります。 |

|

|

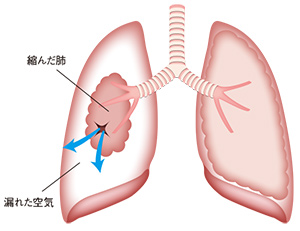

肩の鎖骨の下にある血管からカテーテルを挿入する際に肺を損傷し発生する可能性があります。肺が損傷され空気が漏れ出て肺が萎んだ状態のことを気胸と言い,肺から出血が起き胸腔内(肺が収まっている部屋)に血液が貯留した状態のことを血胸と言います。気胸・血胸が出現した際には胸腔内にチューブを挿入し貯まった空気や血液を排出する処置が必要になる場合があります。 |

|

|

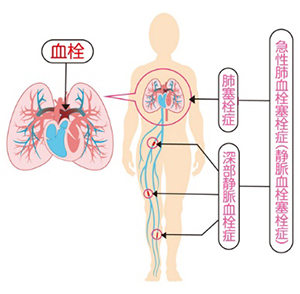

アブレーション後は止血目的でカテーテル挿入部位への圧迫や安静が必要となります。それにより,下肢の血流が悪くなり静脈に血栓が生じ,血栓が肺の血管へ飛んでいき肺塞栓症を起こすことがあります。 焼灼による炎症が原因で術後に胸部の痛みや深呼吸をした際の痛みを自覚することがあります。炎症の消退に伴い症状も消失するため特別な処置は必要としませんが、症状が強い場合は鎮痛剤を数日間使用することで対応します。 |

|

|

こちらには一般的な情報が記載されています。事前に読んでいただくことで、治療への理解が深まると思いますが、アブレーションの治療効果や治療方法は患者様の状態によって異なります。 |